新规“合理惩戒不算体罚”发布,不敢管时代过去了?

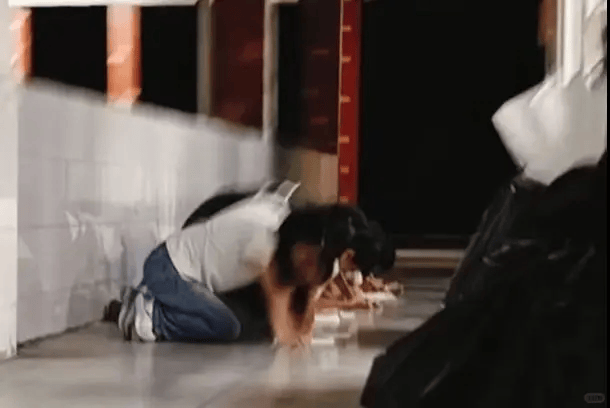

前不久,一段视频引发了网友热议:

江西瑞金一中南校区的走廊里,几名学生一字并排,跪在地上书写检讨。

评论区里,有人痛心疾首:“就算学生犯错,也不该用这种方式羞辱孩子!”

也有人理性分析:“写检讨是正常的教育手段,但跪地实在过了,教育不是‘折辱’。”

的确,让学生写检讨反思错误本是正常教育手段,但强制学生下跪,显然逾越了教育的底线。

图源:网络

无独有偶,就在舆论还未平息时,某地教育局收到的一则投诉又掀起新的波澜。

有家长投诉称孩子因作业未完成,被老师用戒尺拍打手心。

然而,教育局的回应却是 “这属于合理惩戒”。

这一 “轻轻放下” 的态度,在某种程度上释放出支持教师管教权的信号,但也让公众对教育惩戒与体罚的界限愈发困惑。

两起事件看似矛盾的舆论反馈,将 “教师体罚” 这一敏感话题再次推到公众视野中央。

1

教育惩戒、体罚、变相体罚

边界在哪里?

近年来,从“教师咬伤学生耳朵”到“体罚致学生就医”,过度惩戒事件频发。

每次舆论沸腾后,涉事教师受罚、学校整改的套路循环上演,但根本问题始终没有解决。

只是,有过度惩戒的老师,也有不敢管、不能管的教学现状。

展开全文

2025 年 5 月 17 日,浙江瑞安市马屿镇中心小学的课堂上,林老师正在讲解数学拓展题。

突然,后排的陈某某举起水枪,对着林老师的脸就是一阵喷射。

突如其来的冷水让林老师瞬间失控,他一把将陈某某拎到三楼窗边,大声怒吼:“再这样,我就把你扔下去!”

这一幕的视频很快在网络上发酵。

图源:网络

事后,林老师因威胁学生人身安全被行政拘留,还受到记过处分,校长也被诫勉谈话。

这场风波背后,折射出的是教师在面对突发状况时的情绪管理困境,以及教育惩戒与失控行为之间那道脆弱的界限。

有老师无奈地说:“现在管学生就像踩钢丝,批评重了怕被投诉,放任不管又良心不安。”

湖南某中学的王老师对此深有体会。

那是一个普通的周三下午,初三的课堂上,后排的小李和小赵趁王老师转身板书的间隙,偷偷传起了纸条,嬉笑声引得周围同学频频侧目。

王老师发现后,当即制止了他们的行为。下课后,为了让两人认识到错误,也为了维护课堂纪律,王老师让他们放学后留下来打扫教室。

本以为这只是一次常规的小惩戒,没想到第二天一早,王老师就被教导主任叫到了办公室。

小李的家长满脸怒容,手里举着手机:“王老师,我儿子说你这是变相体罚!孩子是来学习的,不是来当清洁工的!”

家长情绪激动,要求学校必须给个说法,还威胁要向教育局投诉。

王老师百口莫辩,满心委屈:“我只是想让他们为自己的错误行为负责,怎么就成体罚了?”

这样的例子在教师群体中并不少见。

许多老师在教师交流群里分享 “避坑指南”:

“遇到调皮学生,能忍就忍,睁一只眼闭一只眼算了。”

“别过度管理,多一事不如少一事,保住工作才是要紧事。”

教师惩戒权和管理权的减少,让老师们不得不怀着 “明哲保身” 的心态,导致班级和校园管理越发松弛,也不可避免的带来课堂纪律的每况愈下。

一边是个别教师以体罚代替教育惩戒,伤害孩子身心健康,另一边是教师管不了、不敢管,教师的教育权和学生的受教育都权难以保障。

我们不禁会问:教育惩戒、体罚、变相体罚的界限,究竟在哪里?

2

教师体罚的背后:家长的不同态度

在 “教师是否该体罚学生” 的争论中,家长群体的态度呈现出鲜明的两极分化。

有些家长认同“孩子需要管教”的想法,将 “棍棒教育” 奉为圭臬,坚信 “严师出高徒,棍棒出孝子”。

“孩子不听话,您尽管打,我们绝不护短。”

“我们小时候就是这么过来的,不打不成材!

但也有家长持完全相反的态度,认为 “我的孩子我打骂行,别人不行”。

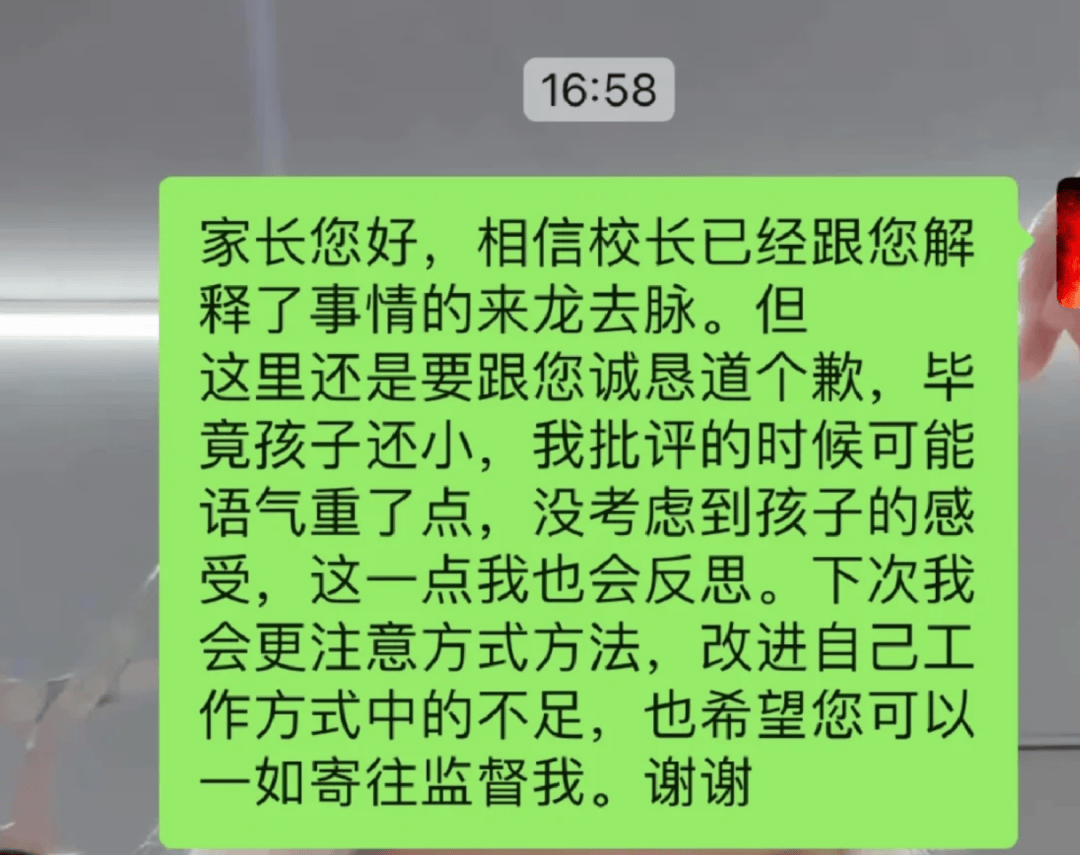

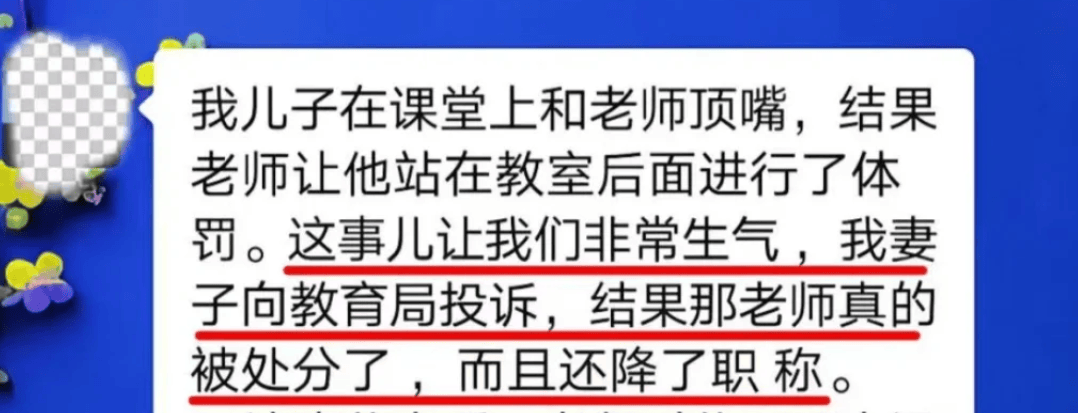

在某市的一所小学,学生小张因为在课堂上顶撞老师,被老师打了一下手心。小张哭着跑回家,向父母哭诉。

家长得知后,立刻火冒三丈,要求老师公开道歉,还一纸诉状告到了教育局。最终,涉事老师被停职检查。

还有的家长因孩子在课堂上被老师当众批评一句,便气势汹汹地冲到学校,要求老师必须当着全班同学的面道歉。

还在家长群里 “声讨” 老师,指责老师 “伤害孩子自尊心”“教学方式简单粗暴”。

更有甚者,孩子在学校与同学发生矛盾,老师进行正常调解,家长却认为老师 “偏袒对方”,不仅在学校大吵大闹,还在网络平台上发布不实言论,对老师进行人身攻击 。

图源:网络

表面上看,投诉老师和追责学校,是家长似乎为孩子 “讨回了公道”,但从长远来看,这起事件暴露了更深层次的问题:

当 “打” 与 “不打” 成为教育的唯二选项时,真正科学、有效的教育方法,却被抛诸脑后。

3

惩戒之外

探寻教育的可行性

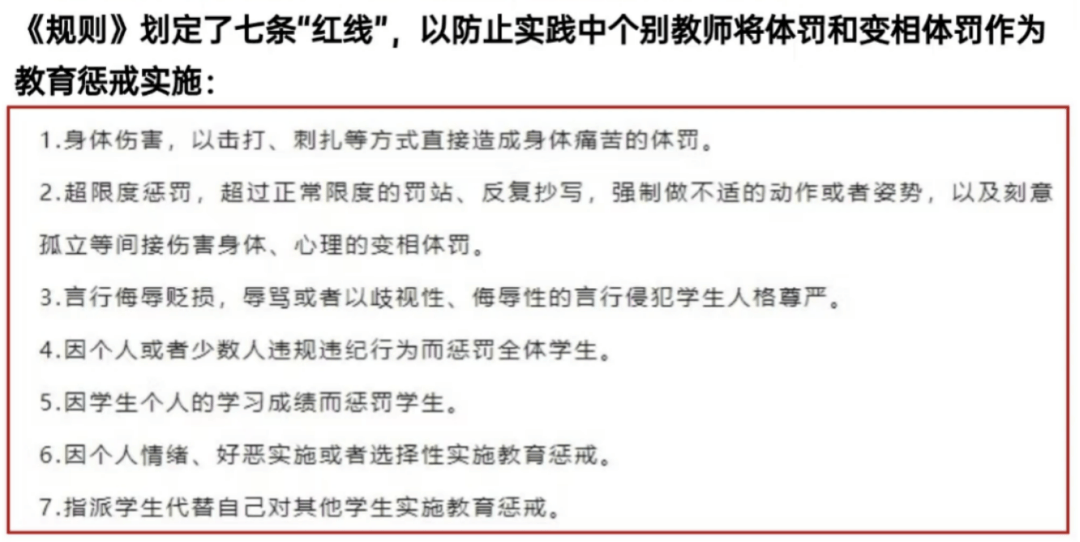

其实,教育惩戒并非无法可依。

2021年,《中小学教育惩戒规则(试行)》明确列出,教师可以采取点名批评、留校教导、承担校内公益服务等惩戒手段。

但同时规则也划定了严格的红线,比如禁止对学生进行身体或心理伤害。在使用戒尺等工具时,必须在监控范围内,且力度要严格控制,以不造成身体伤害为限。

图源:网络

2024年发布的《中共中央国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》明确:

“维护教师教育惩戒权,支持教师积极管教。学校和有关部门要依法保障教师履行教育职责”。

最近,不少地方的教育局也开始积极探索,出台了一系列细化措施。

四川省教育厅牵头拟制了《四川省中小学教育惩戒规则实施细则(试行)(征求意见稿)》,2025年6月18日起面向社会公众征求意见,探讨教育惩戒的实施、教育惩戒的保障与救济等。

其中,“鼓励学校成立教育惩戒执行委员会,监督惩戒实施”“明确教师正当履职行为受法律保护,学校不得因合理惩戒处分教师”等条目激起了网友的支持。

这一系列规定,让教师在行使管教权时有了清晰的参照,既不用担心 “越界”,又能有效维护课堂秩序。

在教育惩戒的探索中,国外的一些经验也值得借鉴。

芬兰的教育体系一直备受世界瞩目,其 “无惩罚教育” 理念更是独树一帜。

在芬兰的学校里,师生关系平等而融洽。比如,当学生迟到时,老师不会板着脸质问、批评,而是微笑着询问:“今天是不是遇到什么困难了?愿意和老师说一说吗?”

这种以理解和引导为主的教育方式,让芬兰学生感受到了尊重与关爱,他们的自主学习能力和幸福感也长期位居世界前列。

美国部分州则选择通过立法,来明确教育惩戒权。

以加州为例,法律规定,在某些特殊情况下,如学生出现严重扰乱教学秩序、威胁他人安全等行为时,教师可以采取 “合理的身体约束”。

但这一过程必须严格遵循程序要求,全程录像留存证据,确保教师的行为在法律的监督下进行。

这种既赋予教师必要权力,又加以严格限制的做法,巧妙地平衡了教育管理的需要与学生权益的保护。

归根结底,教育的本质,是用一颗心去唤醒另一颗心,而不是用“教导还是惩罚”去丈量对错。

当我们的目光不再聚焦于 “打与不打” 的简单对立,才能真正理解教育的真谛。

图源网络

有关部门完善法规,为教育者和受教育者提供规范的依据。

教师探索科学方法,做到手中有戒尺,心中有温度。

家长与学校携手,为孩子搭建成长的阶梯。

这需要我们每一个人放下惯性思维的桎梏,以爱为底色,以理解为桥梁,共同守护教育的温度。

唯有如此,教育惩戒才能褪去冰冷的外衣,真正成为帮助学生修正航向的指南针。

让孩子被教育,而不是被伤害;也让老师放心去教育,严师出高徒,而不是担心严师被开除。

参考资料:

[1]缁帷书苑|家长:罚站学生20分钟,开除教师|学校:不是体罚;教育局:“欠妥”;法院:驳回;教育局和稀泥之法,把老师的心“和”得稀碎

[2]半月谈|我都舍不得罚,你有什么资格!”教育惩戒权,教师不敢接、不愿接

[3]成都日报|四川拟出台中小学教育惩戒规则实施细则!征求意见中

[4]光明社教育家|罚学生跪地写检讨教师被停职!不同教育惩戒方式的实施要点与风险防范(罚站与罚抄写篇)

[5]光明社教育家|“不敢管、不想管、不会管”现象仍突出——教育惩戒权何以落地难

评论