曾被嘲“考上清华也没用”的713分搬砖男孩,毕业去向曝光,他的选择让人意外

苦难本身没有任何意义。

——女同事说

点赞、推荐,顺便★标俺们

四舍五入做新东方精神股东!

“别说读书太苦,那是我看世界的路。”

前不久,在宁波大学2025届研究生毕业典礼上,脑瘫青年尹龙成功拿到了属于自己的毕业证书。他曾说:“如果不读书,没有受教育的机会,我可能一辈子呆在村里。”

图源网络

而在2019年的盛夏,也有一封来自清华大学的录取通知书跨越2300多公里,抵达了云南的一个偏远山村。

当邮递员在尘土飞扬的乡间小路上找到林万东时,这个瘦高的少年正和往常一样,在工地上搬砖、运水泥,汗水浸透了他的旧T恤。当时的媒体争相报道这位“搬砖男孩”,网友也连连惊叹“寒门出贵子”。

展开全文

图源网络

不过鲜少有人问:当高考的光环褪去,当“逆袭”的掌声消散,像他们这样的所谓的“寒门学子”,究竟要跨越多少看不见的沟壑,才能攀上那看似遥不可及的高峰?

在“歌颂苦难”这一命题争议不断的当下,我们今天想聊的并非苦难如何成就一个人;而是“苦难”对于这些所谓的“寒门学子”,乃至每一位奋斗的普通人来说,究竟意味着什么?

01

“寒门”学霸刷屏时

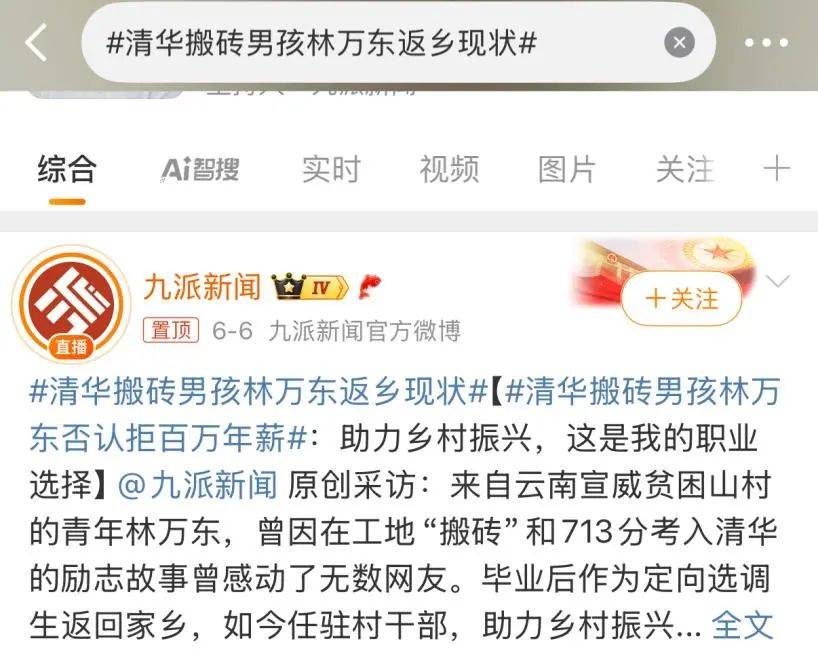

前不久,清华“搬砖男孩”林万东返乡现状的词条冲上了热搜。毕业后,他作为定向选调生返回家乡,成为了一名驻村干部,并在乡村振兴的岗位上耕耘着。从走出家乡再回到家乡,其中面临过的困难,只有他自己知道:

图源:微博@九派新闻

林万东出生在云南宣威阿都乡,一个被群山环绕的贫困村。当时家里一共六口人:85岁的爷爷独自生活,父亲因腰伤和脑梗丧失劳动能力,姐姐在读大学,弟弟刚上高一。全家的重担,全压在身高仅1.5米的母亲孔大桃身上。

上了初中,林万东的学校在七八公里外,他每天天不亮就出发,走湿滑的山路,却从未迟到。午饭是一盒白米饭配咸菜。高中的时候,林万东家里买不起辅导书,就只能借同学的连夜抄写。

日后,他在讲座里分享了这段借书苦读的时光,他说,这总会要自己想起宋濂的《送东阳马生序》:

“家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。”

宋濂的笔墨穿越六百年,在林万东的身上重现,和林万东有着类似经历的,还有前阵子在清华大学的一场活动上感动全场的庞众望。他说:

“面对科技封锁、关税问题频现,我们这一代人的使命,就是科研报国!”

1999年,庞众望出生在河北吴桥县的一个贫困家庭——他的父亲常年被精神分裂症折磨,生活无法自理;母亲庞志芹因先天性脊柱裂被迫截肢,只能依靠轮椅艰难行动。这个摇摇欲坠的家庭,靠着微薄的低保和母亲做手工活勉强维持生计,就像风雨中飘摇的烛火,随时可能熄灭。

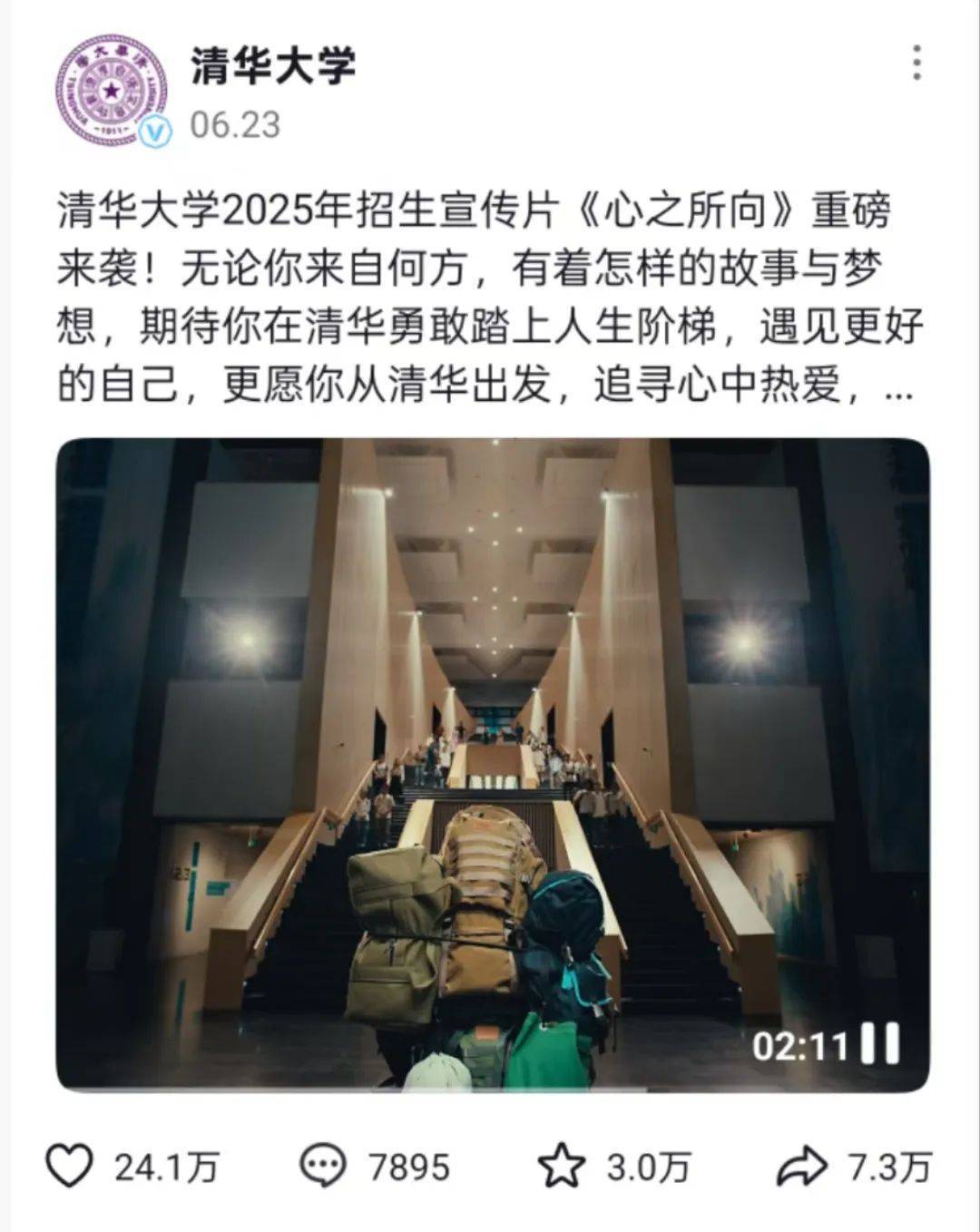

图源:抖音@清华大学

麻绳专挑细处断。6岁那年他被诊断出先天性心脏病,医生断言“不手术活不久”。母亲坐着轮椅挨家挨户借钱,最终全村人凑齐了救命钱。

尽管家庭条件如此艰难,庞众望从来没有放弃过学业梦想。为此,他曾靠捡废品补贴家用。最终凭借着自身的努力与天赋,他以684分的裸分成绩和“自强计划”60分降分的政策,以744分的总成绩被清华大学录取。

林万东通过教育改变个人命运后反哺家乡,庞众望在科研领域实现自我价值并回馈社会。他们身上深刻地再现了所谓“寒门学子”如何在困境中改写命运的深刻命题:

他们的故事之所以动人,不在于对苦难的美化,而在于展现了生命的多样可能。条件的艰苦从来不是困住人生的枷锁,而是淬炼灵魂的熔炉;就像野草能在砖缝中找到生长的方式,生命在以自己的姿态寻找出路——他们用行动证明,人永远保有打破天花板的主观能动性。

02

苦难,不是勋章

这些故事一次次叩击着我们对“苦难”的思考。我们不是在消费苦难。苦难本身是没有意义的,为了流量来歌颂苦难叙事,也并非我们的初衷。

我们想要聊的,是人在苦难中的一次次挣扎、斗争与反思,这些才真正赋予了意义。

在林万东看来,考上清华仅仅是对自己求学成功的证明;回到家乡任职,也只是他的一种职业选择,这本身并没有什么值得敬佩。这位历经磨难的选调生,并没有把苦难当作标榜自己的勋章;面对这些艰难,抱怨也没有意义,只能慢慢来。

庞众望也说,他没有觉得自己的家庭拿不出手,也没有觉得不值得去讨论,只不过仅是生活困难了一点;他认为自己所遇到的一切,可能就是人生既定的轨道和曲线,因此他只是顺其自然地在做一些事情;这个过程里,遇到了困难,那就去解决困难。

清华大学2025年的招生宣传片里,有网友评论说,还是觉得(视频)在消费庞众望的苦难时,有这样的一条回答:

“因为苦难是客观存在的,对于个体来说,当遇到苦难的时候,重要的不再是苦难的生活,而是面对苦难的方式。”

图源:抖音

的确,苦难客观存在,或许在主流的评价体系下,林万东等人是逆袭成功的。但当下对于许多普通孩子来说,“逆袭”并不容易。

他们会可能也因为家庭的贫困、地理环境的限制等客观因素难以实现自己的梦想,在这些条件的限制下,并非只要努力了就一定就有好结果。

因此,我们无法高高在上地大喊“你不成功是因为你不够努力”这样的毒鸡汤,因为没有走过他们的路,所以更没有资格去审判,去做“何不食肉糜”的“肉食者”。

特别是在教育公平这一宏大命题下,我们当然希望未来所谓的“寒门学子”能有更好的教育资源和物质条件,足以支撑他们追逐自己的理想生活。当然,如今国家也在进一步加大扶持贫困户学子的政策,但这条路仍是任重而道远。

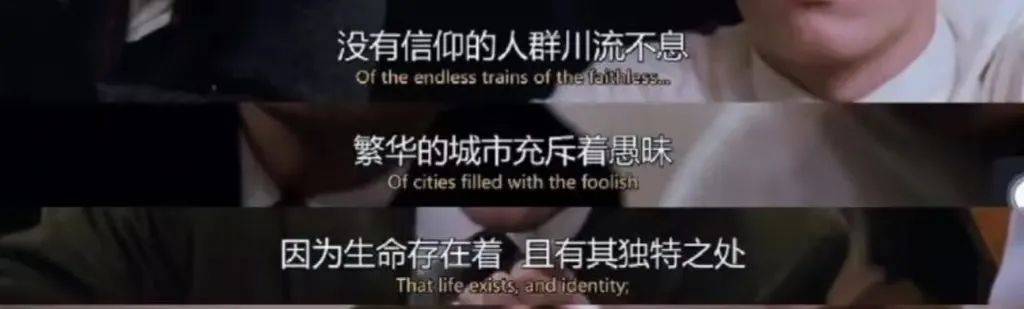

电影《阿甘正传》截图

苦难不应该被美化,也不应该被盲目地歌颂,因为苦难就是苦难。

只是我们仍然会为一个人在处境之下的坚韧而备受感染。我们相信的是,庞众望这类人的存在与努力,为我们日渐功利化、工具化的社会展现出了熠熠生辉的人性的光芒——我们仍然可以在现实世界面前保持某种不妥协的尊严和主观能动性——正如尼采所说:

“走过去是危险的,走在中途是危险的,回头看是危险的,战栗而停步是危险的。人之所以伟大,乃在于他是桥梁而不是目的:人之所以可爱,乃在于他是过渡和没落。”

03

“逆袭”的背后

如今,有些媒体将所谓的“寒门学子”、“小镇做题家”标签化,刻板地将苦难叙事与这些名词绑定。但其实,他们还有被我们忽视的一面。

华南师范大学教育科学学院教授谢爱磊在《小镇做题家:出身、心态与象牙塔》里提到,小镇做题家和农村孩子,他们身上有一种珍贵的反身性——会反观自己所处的境遇,于迷茫与挫折中探寻自洽之路,去适应这个充满不确定性的世界。

在浙江大学的一项关于“小镇做题家”的访谈研究中,他们发现小镇做题家进入大学后,面临着名校光环下的现实挫败感和过高期待下的奋斗无力感——因为来自家庭支持作用有限的背景,初入大学人生规划视野也较为狭窄。然而,正是在这样的困境中,他们开始反思自己的处境,尝试去寻找改变的路径。

这种对既有社会结构和自身社会化过程,以及教育经历的反身性思考,就蕴含了改变的力量。正如书封上所说:改造自己,是一项全面而宏大的人生工程。

图源:抖音

林万东刚上清华时,就因为不会使用电脑而导致学习寸步难行;当他意识到自己和别人的差距后,他选择的是每天多花一些时间在机房里练习编程、不断地向身边的同学讨教;最终也取得了优异的成绩。

黄国平博士在自己的论文致谢中写,“这一路,信念很简单,把书读下去,然后走出去,不枉活一世。世事难料,未来注定还会面对更为复杂的局面。但因为有了这些点点滴滴,我已经有勇气和耐心面对任何困难和挑战。”把过往的苦难当作一种挑战,从中培养出的勇气,正是他艰苦卓绝地审视自我后,凝练出来的精神力量。

其实无论是小镇做题家、还是所谓的“寒门学子”,当他们站在苦尽甘来的当下,审视过去的一路淬炼,看到的不仅是城乡教育鸿沟的裂痕,更是从裂缝中破土后崭新自我的光亮——“过去被带至当下,当下又被带回过去;过去与现在相互知会、相互阐释和发问,指向那可能是、也可能不是的未来。”

电影《死亡诗社》截图

他们让我们看到,在不得不面对的困境之下,个体有多大的潜能,可以不断地突破自我,伸向更广阔、更深远的世界。命运原本想把他们掩埋,却没想到他们是颗在熬过冬天后,在春天肆意生长的种子。

教育的真正馈赠或许正在于此——它不是阶层跃升的保证书,而是赋予每个平凡生命以方法论的火种:在认识到系统性的桎梏后依然选择清醒地战斗,在体察到自身局限时反而生长出更野蛮的创造力。

那些在机房通宵的键盘声、致谢信里未干的泪痕、以及无数个在图书馆与自卑对抗的黎明,最终都汇成一股暗涌的变革之力:它不承诺完美的未来,但让每个不甘被定义的灵魂,始终保有将苦难转化为追问的勇气。

参考资料:

1.新华网:“别说读书太苦,那是我看世界的路”

2.人民日报:“我们这一代人的时代使命,就是科研报国!”

3.家长视界:高考713分的搬砖男孩,曾经被嘲“考入清华也没用”,如今毕业去了这里·····

4.青年现象:“小镇做题家”现象的透视与解析

每日互动

你怎么样看待“苦难”呢?

评论区告诉我8~

面对小朋友,新东方有编程、美术、机器人、科学等素质课程,也有口才、写字、脑力、故事表演等素养课程,还有游学营地喔;

面对高中生、大学生,有留学咨询、出国考试、大学四六级、考研、专升本、成人英语;

反正,我们提供全程体系化教育教学解决方案,只要是你想学的,我们都有(嘻~)

评论